Коагуляция – обработка воды с применением химических реагентов – коагулянтов - крайне эффективный метод очистки воды от мутности (взвешенных веществ) и природной органики (гуматов и фульвокислот).

Данный метод известен с начала 20 века и успешно применяется везде, где используется поверхностные источники водоснабжения, характеризующиеся высокой цветностью. В свою очередь, цветность воды рек и озёр обусловлена высоким содержанием гуминовых и фульвокислот, попадающих в воду из почвы.

Гуминовые кислоты характеризуются большей массой и придают воде более насыщенную коричневую окраску, чем фульвокислоты. По причине большей молярной массы гуминовые кислоты лучше поддаются коагуляции, чем фульвокислоты.

Основные факторы, оказывающие существенное влияние на процесс коагуляции

1. Правильный подбор коагулянта.

В настоящее время не существует расчётного метода позволяющего теоретически определить какой коагулянт и в каком количестве необходим для воды известного состава. Поэтому, для определения типа и оптимальной дозировки реагента производятся лабораторные опыты пробной коагуляции с последующим анализом очищенной воды.

Для подбора наилучшего коагулянта для речной воды, поступающей на Нижнекамскую ТЭЦ, нами проводились сравнительные опыты с коагулянтами: сульфат алюминия, полиоксихлорид алюминия, сульфат железа, в концентрациях 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2 мг-экв/дм3 (24 опыта).

Все опыты проводились параллельно со строгим соблюдением одинаковых условий: время ввода реагента, скорость перемешивания, температура, водородный показатель, время отстоя, время разделения/фильтрования. Далее обо всех перечисленных условиях будет сказано подробнее.

При анализах воды определялись pH, цветность, мутность, железо общее, алюминий, перманганатная окисляемость, ХПК.

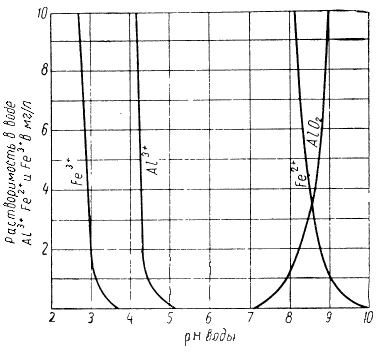

2. Водородный показатель – важнейший параметр процесса коагуляции. Для того, чтобы получить наилучший результат от коагуляции с минимальным количеством реагента, необходимо обеспечить наилучшие условия для перевода коагулянта в нерастворимую форму гидроксида алюминия или железа. И, если с такими реагентами как сульфат железа или хлорное железо, где коагулятором является нерастворимый гидроксид железа Fe(OH)3, всё более-менее понятно – чем выше pH, в рамках технологии, тем лучше (до 9,0 для питьевого водоснабжения и до 10,5 при обработке воды на электростанциях, например), то с алюминием вопрос более тонкий.

В таких коагулянтах как сульфат и полиоксихлорид алюминия, основным действующим веществом (коагулятором) является гидроксид алюминия Al(OH)3, наибольшая концентрация и наименьшая растворимость которого находится в относительно узких пределах 5,0-7,5 ед. pH. При меньших значениях ухудшается гидролиз коагулянта, а при больших в воде начинают появляться растворённые и не выпадающие в осадок алюминаты (AlO2-ионы).

Кроме того, что данная информация содержится в большом количестве нормативной документации по коагуляции и технической литературе по водоочистке в целом (см. далеко неисчерпывающий перечень в конце статьи), практическое это подтверждается на многих объектах, в частности, в процессе эксплуатации станции подготовки питьевой воды в пгт. Чупа Республики Карелия, где анализ на рН обработанной воды и остаточный алюминий очищенной воды проводятся ежечасно.

К слову, на этом объекте достигнуты уникальные результаты: цветность воды в источнике водоснабжения данного населённого пункта – озеро Ивановское - составляет до 298 градусов при низкой щёлочности и мутности, что крайне затрудняет процесс коагуляции, на выходе станции водоочистки – менее 20. И это при температуре исходной воды до 3o Цельсия в зимний период!

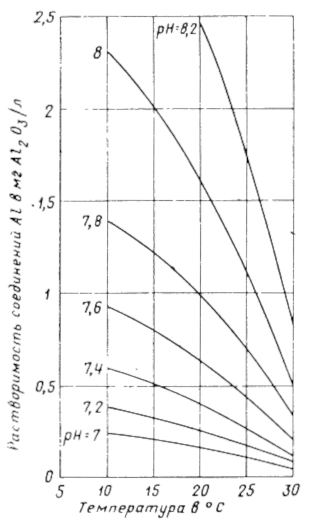

3. Температура воды. Из школьного курса химии нам известно, что при повышении температуры на один градус все реакции ускоряются в сотни и тысячи раз, поэтому для процесса коагуляции очень желателен подогрев исходной воды. На объектах теплоэнергетики, нефтехимической промышленности, производится подогрев исходной воды до температуры 20-25 градусов Цельсия, а режимными картами устанавливается ограничения по колебаниям этой температуры не более 1 градуса – настолько велико влияние температуры на процесс коагуляции. К сожалению, на водоканалах решить вопрос подогрева не представляется возможным, что накладывает свои ограничения на процесс предварительной подготовки питьевой воды, и тем большее значение приобретают остальные перечисленные факторы. Более подробно про сравнение работы различных коагулянтов можно почитать в этой статье [6].

Независимо от наличия или отсутствия подогрева исходной воды, при предпроектных изысканиях и в ходе режимной наладки ВХР, необходимо использовать термостатирование проб в лабораторных определениях оптимальных параметров процесса.

4. Интенсивность перемешивания реагентов с водой так же является одним из ключевых факторов, который должен учитываться как в процессе, так и в лабораторных опытах при пробной коагуляции. В условиях лаборатории разницу в скорости образования хлопьев при различной интенсивности перемешивания можно увидеть наглядно.

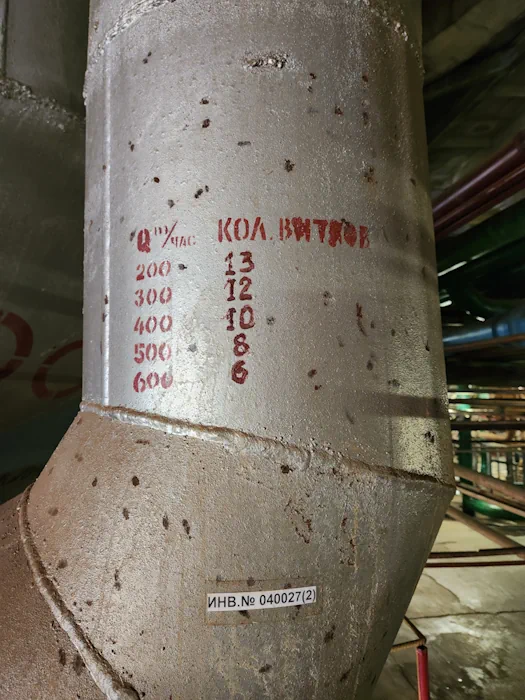

Во многих конструкциях осветлителей со взвешенным слоем, в частности в осветлителях ВТИ, предусмотрена точная регулировка скорости входящего потока для изменения интенсивности перемешивания. Это достигается с помощью шторок, изменяющих сечение прямоугольного канала на входе в осветлитель.

5. Правильный подбор флокулянта. Флокулянты способы существенно ускорить процесс коагуляции и в данное время существуют в различных формах: катионной, анионной и нейтральной.

Поскольку органические соединения природных вод имеют отрицательный заряд, т.е. находятся в воде в форме анионов, то для дестабилизации заряда и ускорения хлопьеобразования как правило используются катионные или нейтральные флокулянты. Анионные флокулянты используются чаще для очистки сточных вод металлургических предприятий.

Однако, как и говорилось ранее, не всё можно учесть в теории, поэтому более правильным вариантом будет лабораторный подбор дозировки и типа флокулянта.

6. Предварительная обработка воды. Если на предприятии перед коагуляцией производится предварительное хлорирование или озонирование – абсолютно необходимо учитывать эти факторы. Например, при пробной коагуляции производить предварительное хлорирование той же дозой хлора (или гипохлорита) и с той же длительностью экспозиции, которая применяется на производстве. Если невозможно воспроизвести обработку воды в лабораторных условиях, например при озонировании или той же коагуляции, то для опытов необходимо отбирать уже обработанную воду на производстве. Доза коагулянта может существенно отличаться.

7. Последующая обработка воды. Рассматривать коагуляцию в отрыве от технологии предварительной и последующей обработки воды бессмысленно. Так, например, получив прекрасные лабораторные результаты с дозировкой коагулянта, которая существенно увеличит солесодержание обработанной воды (содержание хлоридов или сульфатов, например), мы создадим проблемы с работой последующих ступеней обессоливания. И приходится искать некоторый компромисс между солесодержанием и остаточной органикой.

Так же, бессмысленно фильтровать обработанную воду через мембранный фильтр, если следующей ступенью на производстве не является ультрафильтрация, и наоборот.

Наиболее частые шибки при выполнении лабораторных опытов по пробной коагуляции воды: опыты без предварительной обработки воды, без одинаковой скорости перемешивания, без термостатирования, без выдержки времени и порядка ввода реагентов, отсутствие контроля остаточного алюминия. При недавнем ужесточении нормы алюминия в питьевой воде с 0,5 до 0,2 мг/дм3, последний пункт приобретает исключительную важность.

Подводя итог, хотелось бы напомнить, что любые результаты в лабораторных опытах являются предварительным результатом, который в обязательном порядке должны быть подтверждены в процессе пуско-наладки или режимной наладке оборудования водоподготовки.

P.S. Технология коагуляции наряду со своей эффективностью настолько «капризна» в плане соблюдения условий и их непрерывного контроля, что цена ошибки в масштабах промышленного предприятия слишком высока (иногда до сотен миллионов рублей), а в сфере коттеджной (частной) очистки воды эта технология неприменима вовсе. Несмотря на это, некоторые компании не осознавая риск для здоровья клиента, устанавливают подобное оборудование в частные дома.

Литература.

1. Методические указания по пуску, наладке и обслуживанию установок коагуляции природной воды. Черкассы, 1990 г.

2. Руководящие указания по коагуляции воды на электростанциях. ОРГРЭС, 1973 г.

3. Рекомендации по проектированию установок известкования и коагулирования воды. Москва, 1978 г.

4. Очистка природных вод. Клячко В.А., Апельцин И.Э. Москва, 1971 г.

5. Очистка воды коагулянтами. Бабенков Е.Д. Москва, 1975 г.

6. Основные факторы, определяющие эффективность действия неорганических коагулянтов при различных температурах. А. В. Зыгмант, Т. А. Савицкая, И. Г. Цыганкова, Д. Д. Гриншпан, Беларусь 2015 г.