М. с. ШКРОБ и ю. В. ЗЕНКЕВИЧ (ВЗЭИ и ЦКТИ)

На современных тепловых электростанциях должна быть обеспечена рабочая кампания котла в течение 4 000 ч и турбины 8 000 и 16 000 ч.

Работа котла возможна и при наличии в нем отложений, если перегрев металла не превышает допустимого значения.

В отличие от котла, экономичная работа турбины требует практически полного отсутствия отложений в ее проточной части. Вследствие этого получение чистого пара, обеспечивающего отсутствие отложений в турбине, является одним из основных требований, предъявляемых к водному режиму работы котлов.

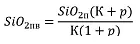

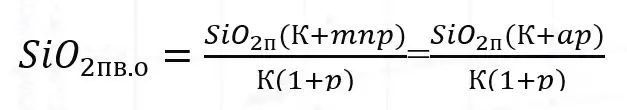

На рис. 1 приведены коэффициенты уноса кремниевой кислоты для двух значений щёлочности котловой воды (2 мг/л NaOH и 185—225 мг/л NaOH) и для сравнения коэффициенты уноса хлористого и сернокислого натрия. Коэффициент уноса при 110 ат для кремниевой кислоты примерно равен 1%, для хлористого натрия—сотой доли процента, а для сернокислого натрия — около тысячной доли процента. С ростом давления различие в коэффициентах уноса еще более возрастает. Так, например, при 155 ат коэффициент уноса кремниевой кислоты возрастает до 1,5—3,0%, в то время как для упомянутых натриевых солей коэффициенты уноса почти не меняются.

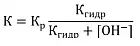

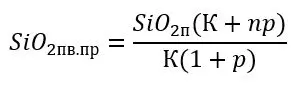

Допустимое кремнесодержание котловой воды может быть вычислено, если известен коэффициент уноса кремниевой кислоты К, который может быть определен по формуле:

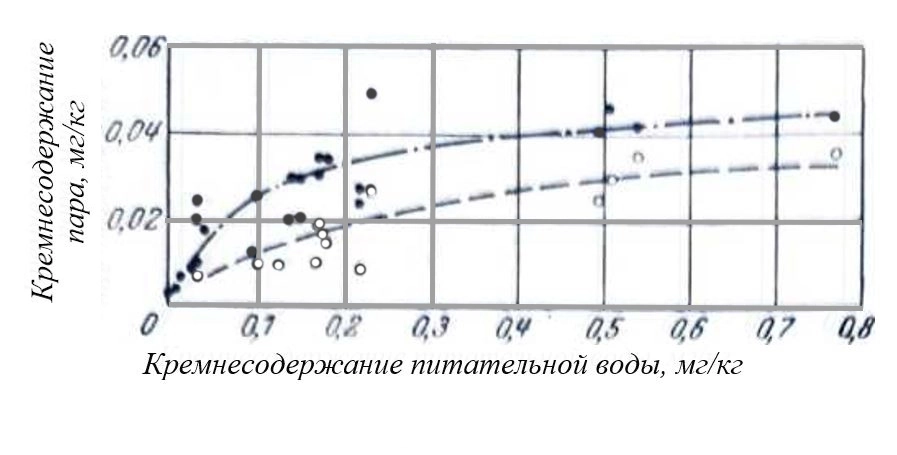

Формула (1) хорошо согласуется с экспериментальными значениями коэффициентов уноса кремниевой кислоты, полученными Коултером, Пиршем, Вагнером и ЦКТИ при разных давлениях пара и различных значениях pH котловой воды (рис. 2). При очень низких значениях [ОН-] по сравнению с величиной Кгидр степень гидролиза, т. е. величина дроби

Коэффициент распределения кремниевой кислоты зависит в основном от давления (см. рис. 3), которое определяет удельные веса пара и воды.

Предложенное М. А. Стыриковичем уравнение Кр=(у"/у')n характеризует зависимость коэффициента распределения от отношения удельных весов пара и воды. Показатель степени (n) зависит от природы вещества. В частности, для кремниевой кислоты n = 2,0. Если известен коэффициент уноса, то по заданному кремнесодержанию пара легко определяется допустимое кремнесодержание котловой и питательной воды.

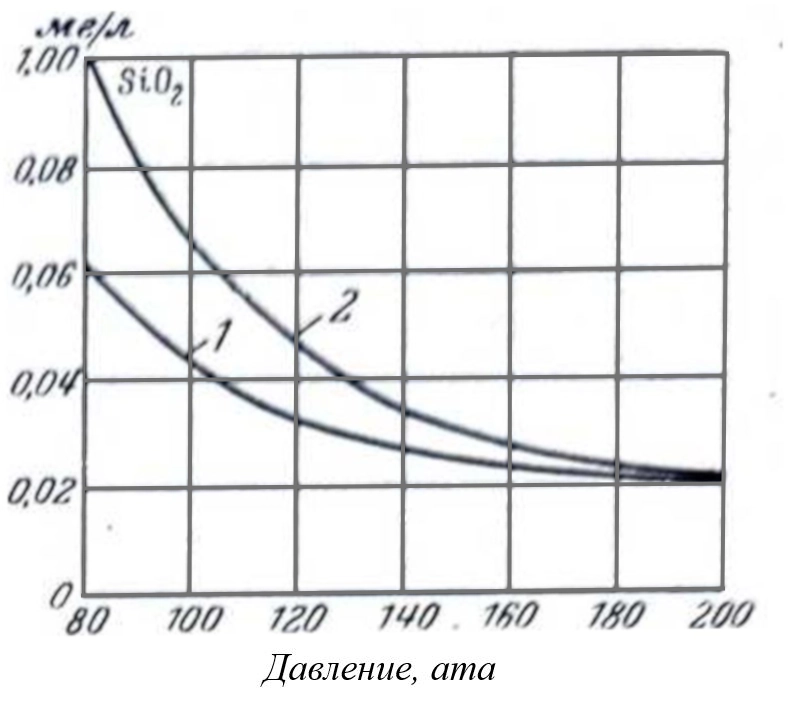

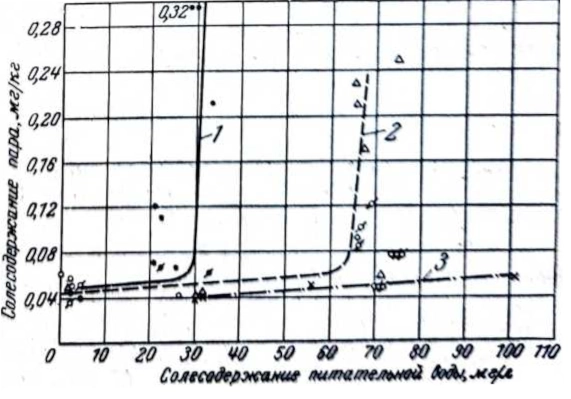

На рис. 4 приведено допустимое кремнесодержание котловой воды в зависимости от давления при pH = 7-8 для чистофосфатной щёлочности (pH =10) и при гидратной щёлочности 30 мг/л NaOH (рН =11). Эти кремнесодержания котловой воды соответствуют условиям работы котлов, не оборудованных устройствами ступенчатого испарения и промывки пара.

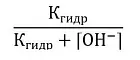

Допусти мое кремнесодержание питательной воды определяется по уравнению

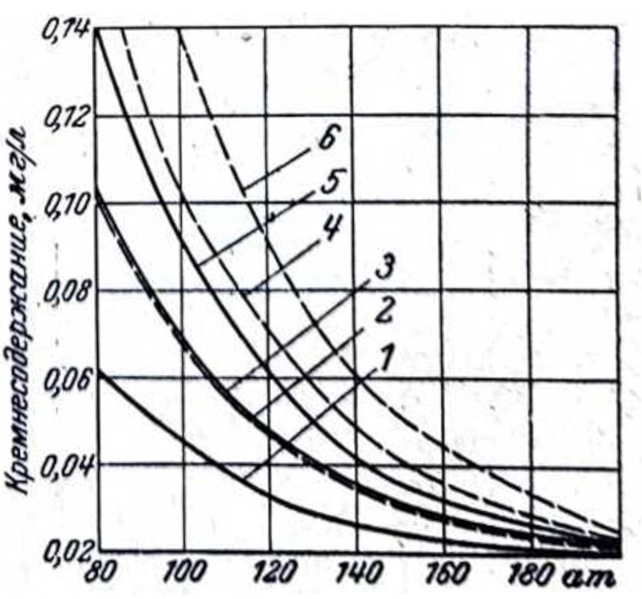

По уравнению (2) на рис. 5 для двух значений продувки (1% и 2%) и для кремнесодержания пара, равного 20 мкг/кг, построены кривые изменения допустимого кремнесодержания питательной воды в зависимости от давления. Рис. 5 показывает, что в котлах с давлением 110 ати без ступенчатого испарения и промывки пара допустимое кремнесодержание питательной воды при р=1% равно 0,035 мг/л SiO2- , а в котле с давлением 155 ати составляет 0,025 мг/л SiO2- (р = 1%).

При уменьшении нормы допустимого кремнесодержания пара до 15 мкг/кг значения допустимого кремнесодержания питательной воды соответственно снижаются до 0,026 — 0,019 мг/л SiO2-. Таким образом, при отсутствии в котлах устройств ступенчатого испарения и промывки пара требуется питательная вода с очень малым кремнесодержанием, которое для котлов с давлением 155 ати. только в 1,25 раза превышает допустимое кремнесодержание пара.

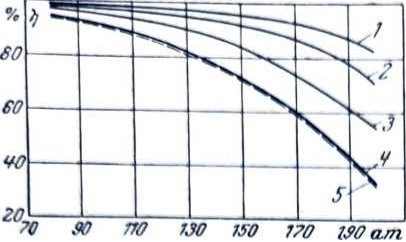

Результаты теплохимическах испытаний котлов, оснащенных паро-промывочными устройствами, показывают, что коэффициент полезного действия промывки колеблется в пределах от 50 до 80% (рис. 6).

Эксплуатационные данные по кремнесодержанию пара, полученные на 23 котлах высокого давления (110 ати) без паропромывочных устройств и на 13 котлах с паро-промывочными устройствами, свидетельствуют о том, что паропромывочные устройства снижают кремнесодержание пара в среднем в 2—3 раза.

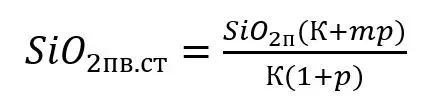

Максимальное допустимое кремнесодержание питательной воды для котла с паропромывочным устройством можно выразить уравнением:

Как видно, за счет паропромывочных устройств допустимые кремнесодержания питательной воды повышаются при давлении p=110 ати до 0,11 мг/л SiO32-, а при давлении р=155 ати — до 0,045 мг/л SiO2-.

Допустимое кремнесодержание питательной воды для котлов со ступенчатым испарением зависит от величины кратности (m) и может быть определено по уравнению:

На рис. 8 приведены численные значения допустимых кремнесодержаний питательной воды для котлов, оборудованных устройствами ступенчатого испарения, либо ступенчатым испарением с промывкой пара при разных давлениях пара. Для обеспечения надежной работы котла кратность солеcодержания в котлах со ступенчатым испарением (принимается не более 10 (расчеты приведены для двух значении кратности: 5 и 10). Принимается, так же как и ранее, что паропромывочные устройства снижают кремнесодержание пара примерно в 2-3 раза. Из рис. 8 видно, что при 110 ати допустимое кремнесодержание питательной воды возрастает до 1,1 мг/л SiO32-, что превышает кремнесодержание пара в 55 раз, а при давлении 155 ат до 0,2 мг/л SiO32-, что превышает кремнесодержание пара в 10 раз.

Таким образом, уравнения (2) — (5) позволяют по заданному кремнесодержанию пара определять для разных внутрикотловых схем допустимое кремнесодержание котловой и питательной воды. Опыт эксплуатации котлов высокого давления свидетельствует, что предельно допустимое кремнесодержание пара не является постоянной величиной; в одних случаях кремне-кислые отложения в турбинах практически отсутствуют при кремнесодержании пара, доходящем до 30 мкг/кг SiO32-, в других для этого требуются более низкие значения порядка 10 мкг/кг SiO32-.

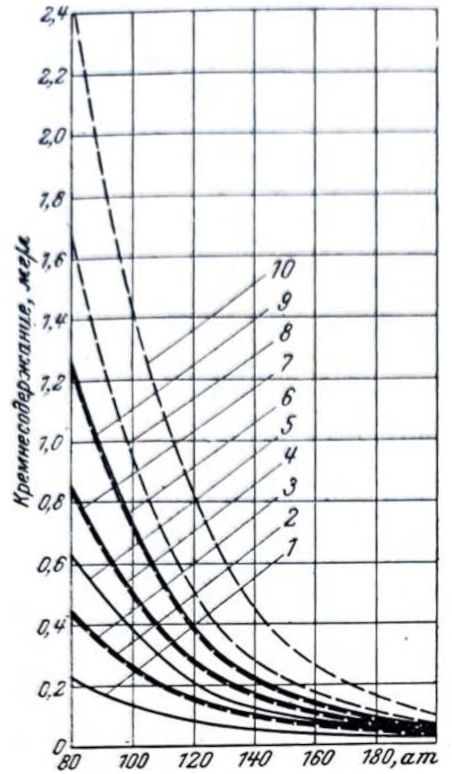

Коэффициент уноса паром натриевых соединений при постоянном давлении пара и pH воды также не является постоянным; он изменяется в широком диапазоне в зависимости от типа внутрикотловых устройств, нагрузки котла, уровня воды в барабане и солесодержания котловой воды (см. рис. 9). На графике показаны два значения предельно допустимого солесодержания питательной воды: 30 мг/л — для котлов ТП-170 с двухступенчатым испарением и без промывки пара и 60 мг/л— для котлов ПК-Ю, ПК-14 и ТП-230 с промывкой пара и двухступенчатым испарением. Эти значения являются средними; они могут быть меньше или больше в зависимости от схемы внутрикотловых устройств, кратности солесодержаний и режима работы котлов.

Предельное солесодержание питательной волы для котлов с трехступенчатым испарением и промывкой пара, по данным тепло-химических испытаний котлов ПК-19, достигает 150 мг/л. Критическое солесодержание котловой воды для котлов 155 ати еще не установлено теплохимическими испытаниями. По стендовым исследованиям, критическое солесодержание котловой воды с увеличением давления от 110 до 155 ати уменьшается в 1,6 раза. Приблизительно во столько же раз следует ожидать уменьшения значения допустимого солесодержания питательной воды. Это значит, что в котлах с давлением 155 ати без паропромывочных устройств допустимое солесодержание питательной воды будет составлять 20 мг/л, а для котлов со ступенчатым испарением с минимальной кратностью солесодержания и промывкой пара допустимое солесодержание питательной воды возрастет до 35 мг/л. Котлы с трехступенчатым испарением для этого давления пара не рассматриваются из-за опасности образования в соленых отсеках вторичных накипей с ростом давления пара в котле.

Следует учитывать, что в условиях эксплуатации из-за уменьшения расхода воды на паро-промывочное устройство и снижения вследствие этого к. п. д. промывки значение допустимого солесодержания питательной воды для котлов, оборудованных устройствами ступенчатого испарения и промывки пара, будет меньше приведенных выше. На рис. 10 показано снижение теоретического к. п. д. паропромывочного устройства с ростом давления и уменьшения расхода воды на промывку пара.

Имеются некоторые возможности повышения эффективности промывки пара улучшением массообмена и ограничением снижения величины продувки (не менее 0,5%). Этим в известной степени можно объяснить низкие значения коэффициента полезного действия промывки, полученные по эксплуатационным данным (см. рис. 6). В пределе при нулевой продувке эффективность промывки также становится равной нулю.

Нормирование качества питательной воды прямоточных котлов основывается на поведении загрязняющих ее веществ в пароводяном тракте. Одни вещества преимущественно осаждаются в котле, другие в турбине, проходя через котел транзитом, а третьи осаждаются как в котле, так и в турбине, В общем случае концентрацию вещества в питательной воде можно рассматривать как сумму, состоящую из выделившейся части в котле (∆с) и оставшейся в паре (сп): Спв = ∆С + Сп.

Допустимая жесткость питательной воды прямоточных котлов может быть определена исходя из солеёмкости котлов. В широком диапазоне давлений, начиная от высокого и кончая сверхкритическим, она будет изменяться в пределах от 0,25 до 0,5 мкг-экв/л. Значения растворимости некоторых соединений кальция в паре при разных давлениях приведены в табл. 1 [Л. 9, 10] - Как видно из табл. 1, растворимость CaSO4 в паре значительно меньше остаточной жесткости пара; растворимости СаСО3 и Са(ОН)2 при давлениях выше критических приближаются к величине остаточной жесткости пара, хотя ниже ее, и лишь растворимость СаСl2 значительно превышает ее. Кремниевая кислота, хлористый натрий, едкий натр в котле не осаждаются, допустимая концентрация их в питательной воде равна допустимой концентрации в паре, т.е. концентрации, при которой они проходят турбины транзитом (10-20 мкг/кг SiO32-, 30 мкг/кг NaCl).

| Вещества | Давление | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 100 | 220 | 240 | 265 | 300 | |

| CaSO4 | - | 0,035/2,4 | - | 0,05/3,5 | 0,06/4,5 |

| CaCO3 | 0,007/0,35 | - | - | 0,34/17,0 | - |

| Ca(OH)2 | - | - | - | - | 0,64/18,2 |

| CaCl2 | - | - | 54,2/3000 | - | 81,8/4500 |

Допустимая концентрация сернокислого натрия в питательной воде для котлов с давлением ниже 160 ат изменяется от 45 до 60 мкг/л, а при давлении выше 160 ат допустимая концентрация Na2SO4 такая же, как и для NaCl и NaOH.

По данным ЭНИН [Л. 11], растворимость окислов железа в насыщенном паре при 100 ат составляет 1,6 мкг/кг, а при 180 ат — 20 мкг/кг. Последнюю величину следует считать преувеличенной, что, вероятно, можно отнести за счет непредставительности проб пара и воды. Пока неизвестно, какой должна быть методика отбора проб для определения концентрации окислов тяжелых металлов в воде и паре, вследствие чего приходится ориентироваться в этом вопросе на существующие приближенные нормы.

Что касается концентрации железа в паре, то вследствие осаждения его в котле оно должно быть либо меньше 5—10 мкг/кг Fe, либо, в предельном случае, равным этим величинам.

При нормировании содержания меди в питательной воде следует учитывать, что ее «кислы осаждаются как в котле, так и в турбине, и такие отложения весьма нежелательны, особенно в турбине. По данным теплохимических испытаний турбины Челябинской ТЭЦ [Л. 5], работающей на паре котлов около-критических параметров, концентрация меди в паре, при которой практически отсутствуют ее отложения в турбине, равна 0,5 мкг/кг Сu.

Для нормирования питательной воды требуется знать растворимость меди и ее окислов в паре; из трех исследованных веществ [Л. 12] (Сu, Сu2О и СuО) наиболее растворимой в паре оказалась окись меди (см. табл. 2).

| Значение pH | 130 ати 480oC | 189 ати 538oC | 224 ати 565oC | 315 ати 620oC |

|---|---|---|---|---|

| 7,3 | 0 | 2,5 | 3,0 | 15,4 |

| 9,5 | - | 1,0 | 4,0 | 17,2 |

Исходя из данных табл. 2, для предупреждения отложений меди в турбине допустимая концентрация ее в питательной воде для давления свыше 180 ати не должна превышать 0,5 мкг/л. Для давлений 130 ати и ниже концентрация меди в питательной воле может быть увеличена за счет допущения отложении ее в котле. Так, например, если допустить, что содержание меди в отложениях котла составит 5%, то допустимая концентрация меди в питательной воде будет 3,5 мкг/л. Допустимые концентрации разных веществ и питательной воде прямоточных котлов сведены в табл. 3.